Programme mixte, organisation simple

Le programme est généreux en terme d’équipements, ambitieux et pointu. Il mêle mémoire, culture et pédagogie et s’affirme comme un projet engagé et fort de la maîtrise d’ouvrage.

© P. Vurpas et Associés JPGL’école de musique s’installe dans l’aile sud du bâtiment historique réhabilité. Par cette implantation, elle garde son indépendance tout en conservant une grande visibilité et bénéficie de la noblesse et du prestige de l’édifice.

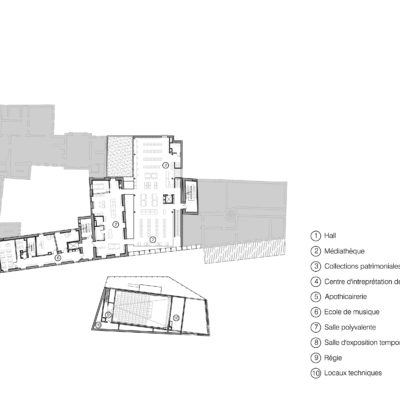

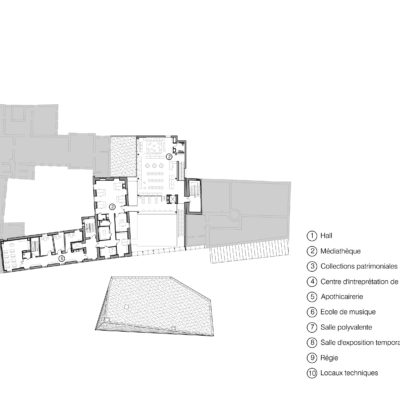

Une réhabilitation lourde a été faîte à partir des travaux réalisés dans les années 80, qui divisaient les grandes salles de malades en deux étages. Le rez-de-chaussée accueille les fonctions administratives et une petite salle de répétition alors que les deux niveaux supérieurs hébergent des salles de cours individuels et collectifs, avec un dispositif structurel garantissant un excellent confort acoustique. L’étage des combles est équipé pour une future extension. Les différents programmes sont connectés. D’une part, une liaison existe entre école de musique et médiathèque par les services internes, non ouverts au public. Un fond éditorial musical est à la disposition des élèves. D’autre part, la proximité du Pavillon des Arts facilite l’accès à une salle de répétition / salle de concert.

La médiathèque qualifie tout le projet avec sa façade incandescente, nouveau rempart du XXI° siècle. Elle occupe l’aile est de l’hôpital et pour sa partie neuve, tout l’espace entre les deux bâtiments. Lisibilité et fluidité ont guidé la conception d’un équipement développé sur trois grands plateaux ouverts, comme suspendus dans le vide, baignant dans une abondante lumière naturelle provenant de la face sud et des verrières zénitales.

Le Dictionnaire de Trévoux est mis en scène au centre du rez-de-chaussée, comme au coeur du bâtiment, où il rejoint les collections patrimoniales. Il est consultable dans une pièce vitrée, sécurisée, avec des conditions optimales: lumière calibrée et hygrométrie contrôlée. L’ambiance d’un cabinet de lecture est recréée.

© P. Vurpas et Associés JPGIl jouxte le CIAP et l’Apothicairerie. L’ensemble appelé Carré des Patrimoines tient la vitrine de la façade nord en lien avec la ville historique, directement accessible depuis la Ruelle du Cornet et la placette pavée. Ces deux espaces éclairent l’histoire de Trévoux et son patrimoine. Face au Dictionnaire, ils agissent en témoin de l’histoire locale.

L’apothicairerie est l’originale, celle qui existait dans l’hôpital. Les boiseries ont été déposées et remontées. Les pots sont classés. Le visiteur profite de l’ambiance particulière d’un lieu ouvert qui n’est pas muséifié mais rendu vivant par une scénographie originale, qui projette au sol et en mouvement, un certain nombre de signes et d’informations.

Le CIAP s’organise autour d’une maquette du territoire pour raconter l’histoire à partir de différents contenus, mis en scène de manière ludique et esthétique.

Le Pavillon des arts fait le pendant à la médiathèque. Il abrite des espaces mutualisés et mutualisables qui donnent une cohérence à l’ensemble des programmes.

Très fermé côté quai, très ouvert côté place, il abrite une salle d’expositions visible de l’extérieur et une salle polyvalente, équipée de gradins rétractables lui permettant d’être aussi bien salle de conférences, de spectacles, de répétitions ou cinéma.

Jouer d’une discrète évidence

Le contact permanent entre patrimoine et modernité se fait sans heurts et dégage une ambiance calme et sereine. Les architectes ont fait le choix d’une «ligne claire», qui privilégie des formes simples, des matériaux peu nombreux mais choisis avec harmonie, conçus pour se patiner plutôt que vieillir. Transparence, clarté et finesse sont les caractéristiques d’un projet qui réussit à faire rimer mémoire, contexte et création.

Les architectes se sont imprégnés et inspirés de tout ce qui fait le site et le patrimoine de Trévoux : la tonalité générale de la ville ancienne minérale et unitaire, le « doré » des tranches des livres anciens, la monnaie, le fil métallique précieux, les bois de noyer de l’apothicairerie, la qualité du graphisme du dictionnaire et cette lumière particulière, amplifiée par les reflets sur la Saône. La réponse, comme un écho, se fait par le choix des matériaux comme enduits, pierres, sol de béton teinté, galets, choisis dans les tonalités « sable ». Tout est rehaussé par l’accroche de la lumière sur les parties dorées et le jeu des reflets qui se créent. Sur le même principe, l’ensemble du mobilier est choisi dans des teintes du jaune au cuivré.

Le Dictionnaire et le Journal de Trévoux occupent, avec les livres anciens, le coeur du bâtiment dans des conditions optimisées et une ambiance de cabinet de lecture. Cette pièce particulière se trouve en face du Carré des Patrimoines, à l’articulation entre la médiathèque et le CIAP.

L’opaque, la transparence, les reflets.

Entre opaque et transparente, lisse et rugueuse, épaisse et mince, la matière des façades est travaillée avec précision pour former différentes peaux qui décrivent le projet. Dans une symbolique entre passé et avenir un équilibre est trouvé entre « tout vitré » et «tout opaque» Aucun mimétisme patrimonial n’est recherché, l’écriture choisie est simple, finement dessinée.

Du côté de la transparence, les façades de verre, lumineuses et évanescentes, sont la marque de fabrique du projet. Face à face, ce sont celles de la médiathèque et du Pavillon des Arts. Plein sud, la double paroi bénéficie des apports solaires tout en jouant le rôle de filtre thermique et de galerie technique. Plein nord, le simple vitrage joue simultanément l’effet d’écho et de miroir. Des mots du Dictionnaire de Trévoux sont sérigraphiés, animent la façade en maintenant les vues sur la rivière. Au rez-dechaussée, ils ont été choisis par une commission, dans les étages supérieurs, ils sont sélectionnés pour leur effet graphique.

Au sud, des rideaux tissés de fils métalliques cuivrés et émaillés rappellent les scintillements de la rivière et la tranche des livres précieux. Suspendus et guidés sur rails, ils peuvent coulisser. Ils sont le fruit d’un travail de recherche mené avec la créatrice Sophie Mallebranche, spécialiste du tissage du métal. Des mailles irrégulières produisent un effet changeant suivant les heures du jour et les saisons.

Une argue est exposée dans la cour intérieure de l’hôpital. L’argue est l’ancêtre de la filière, avec seulement trois spécimens en France : à Paris, Lyon et Trévoux. Reconstituée en 1999 d’après l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, elle est composé d’un cabestan vertical, actionné par 4 hommes, qui entraîne un câble au bout duquel une tenaille crénelée maintient le lingot à étirer.

Du côté de l’opaque, plusieurs cas se profilent. La façade de l’hôpital, réhabilitée, reprend son épaisseur renforcée par sa proximité avec la fine peau de verre.

L’objectif est de retrouver sa lisibilité et son aspect initial avec des proportions de châssis d’étage d’origine (baies recalibrées, allèges rehaussées, remise en place des fenêtres dans les combles) et supprimer les éléments récemment rajoutés. Une modénature classique des façades sur le parvis et la cour intérieure est composée d’un soubassement cannelé et revêtue d’un enduit à la chaux dans les teintes de grège et brun.

Le Pavillon des Arts et la façade nord ont pour parement une pierre calcaire, la pierre de Massangis, dont la couleur entre gris et beige s’accorde aussi bien avec l’hôpital qu’avec les murs de pierres dorées du village. Sur la façade nord, tout un travail de composition générale réaffirme des alignements, cordons, cannelures, proportion des ouvertures. Pour le Pavillon, un calepinage de pierres agrafées et lisses est privilégié pour accentuer l’effet de galet.

- Maître d’oeuvre : Pierre VURPAS et Associés Architectes

- Maître d’ouvrage : Communauté de communes Saône Vallée (CCSV)

- Localisation : Trévoux, 01, France

- BET structure : Tecbat

- BET fluides : Auberger Favre

- OPC : Arpège Ingéniérie

- Économiste : Pierre VURPAS et Associés Architectes

- Acousticien : Acouphen Ingéniérie

- Scénographe : Yves Kneusé

- Signalétique : Daphné Vurpas – Agathe faure

- SHON : 2 800 m² dont 1 150 en réhabilitation (école de musique : 300 m², médiathèque : 1 100 m², CIAP : 235 m², Pavillon des Arts : 300 m²)

- Budget : 4 700 000 € HT (démolitions, désamiantage, travaux) + 470 000 € HT (mobilier, scénographie, signalétique).

- Photographes : Studio Erick SAILLET ; Pierre Vurpas et Associés Architectes